目次

表紙絵解説

プログラム

特別講演

1 医史学からの風 近代医学が歩んできた道 ―世界の中の日本の医学

2 愛媛からの風 伊予の甲冑の歴史 ―古代から近世に続く多様性と機能―

教育講演 「臨床からの風」

1 心臓血管手術からの風 心臓血管外科の進歩

2 脳神経外科からの風 脳神経外科の過去・現在・未来 ―本邦における脳神経外科の歩みと今後の動向―

3 放射線科からの風 放射線科画像診断 ~過去から未来へ

4 肝臓学からの風 肝臓病の医学史 ―肝炎ウイルスの拡散と制御―

5 感染症からの風 新型コロナウイルス感染症パンデミックと我が国の対応

公開シンポジウム 「地方で医史学の花を咲かせよう」

1 三津同盟と村上玄水

2 出雲国の医学

3 江戸時代中期の讃岐の蘭方医合田強について

4 革新藩・大洲

一般演題

1 麻酔博物館改修事業に携わって

2 王立鉱泉水病院の創設と発展

3 ヴィヴェスによる医学教育論

4 「グリソン鞘」 と 「グリソン被膜」 をめぐって

5 ハンター兄弟による18世紀ロンドンの解剖学私塾 ―イギリス医学教育史の一場面―

6 『グットシュタット報告』 を検証する ―1890–91年ドイツの集団的医療技術評価―

7 ペラグラ 第5報 ―James Wood Babcock (1856–1922) の生涯と業績―

8 網膜芽細胞腫: 診断・治療の歴史 III

9 「沖縄戦とトラウマ」 に関する研究史

10 優生保護法史におけるいくつかの問題

11 日本キリスト教海外医療協力会における女性医師の活動

12 ポリオワクチン緊急輸入が可能になった背景 ―NHK記者,小児科医,厚生大臣の役割―

13 『耆婆五臓経』 の編纂者と立川流との関係

14 饗庭東庵門下の伝承についての一考察

15 味岡三伯の薬効論 ―後世方派から古方派への史的概観―

16 近世日本における医学の 「復古」 と革新・創成: 古方派 「四大家」 から

17 中根東里を佐野に招聘した医師・金束信甫 (思順) と その医書について

18 近代日本の医療活動の意味

19 国勢調査以前におけるわが国の年齢調整死亡率変化の死因構造と医療・公衆衛生の役割

20 明朝初期の 『回回薬方』 編纂に12世紀のペルシア語医学書 『宝庫』 が果たした役割

21 感染症に対抗する 「喫茶養生」 実践者の歴史的考察

22 19世紀後半における漢方医の一考察: 温知社を中心に

23 大正期の歯科教育改革に影響を及ぼした女子学生運動 (第1報)

24 日本赤十字病院の戦前の海外における事業展開と現在 (台湾編)

25 華岡青洲と父直道の瘍科の師・岩永一族の謎に迫る

26 全国の華岡流全身麻酔下の手術件数

27 呉 秀三はなぜ 「乳巖治験録」 を改竄し,合成写真を作ったのか

28 「解体新書」 扉絵を画かせた人物をめぐって

29 医学史的観点から理解する医学用語語源

30 全国諸藩での医学教育機関の拡がり ―美濃郡上藩を例に

31 熊本藩にみる医学校設立の目的

32 伊藤隼三研究 (1) 鳥取市における少年時代および晩年の事跡

33 明治9年新川県の医務取締制度

34 東海地方における近代地域医療の形成 ―小寺家文書をてがかりに―

35 『南溟浅井先生口授』 と浅井貞庵 『傷寒摘句集』 の研究

36 富岡鉄斎の医家肖像

37 小酒井不木の 『医学上より見たる百年後の人間』(1928年執筆) と現在

38 森林太郎の 『衛生新篇』 の病院の項目にみる 「看護」 と 「看護人」

39 東洋史学者・市村瓚次郎宛ての医学者たちの書簡

40 富士川游 『醫術と宗教』 とその周辺

誌上発表

41 正倉院文書の 「荼」 の字は茶か

42 朝鮮の医書 『東医宝鑑』 ユネスコ記録遺産登録11周年記念事業

43 中浜東一郎と医術開業試験

44 『長生療養方』 と 『喫茶養生記』 における 「桑」 関連の比較考察

45 嚴智鍾の台湾血清ワクチン製造所の主要期間の予備調査

46 荻野吟子晩年の開業地事情

47 明治12年群馬県邑楽郡川俣村のコレラ騒動について ―明治前期のコレラと流言―

48 正法眼蔵にみる大和言葉による身体名称

49 経脈病証の可能性について

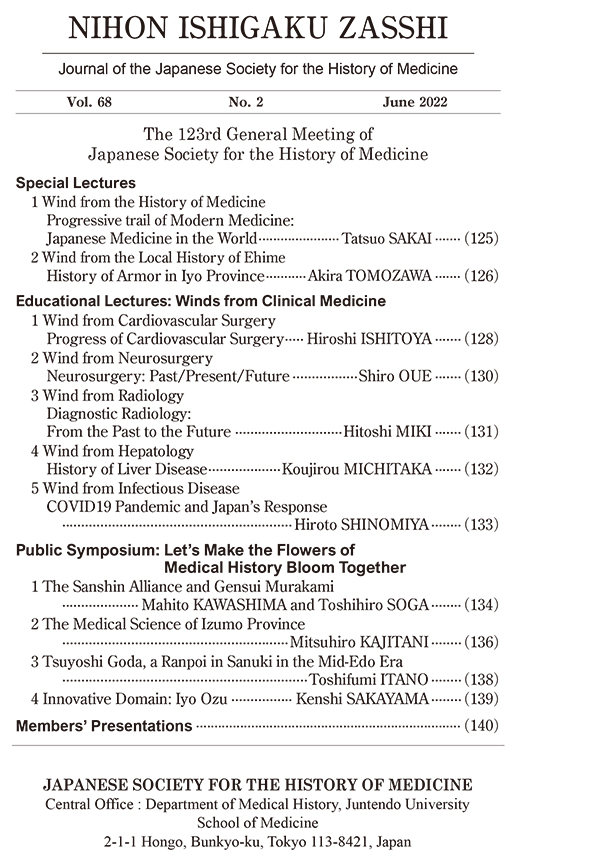

The 123rd General Meeting of Japanese Society for the History of Medicine

投稿規定

編集後記

日本医史学会役員氏名・奥付